7月13日,外交部长王毅在北京与俄罗斯外长拉夫罗夫再度会面。这已是两人短短三天内的第二次会谈,前一次是在马来西亚吉隆坡出席东盟系列外长会议期间举行的。这种高频次、高规格的外交互动,既反映出中俄之间非比寻常的关系,也在当前国际局势骤变之下,释放出极具分量的政治信号。

王毅在欢迎拉夫罗夫来访时开门见山地高度评价中俄关系,用“最稳定、最成熟、最富有战略价值”三个“最”进行定调。这一表述不仅是对过往中俄合作成果的总结,更是面向世界发出的一种宣示:在美西方持续制造地缘紧张、加剧阵营对抗之际,中俄关系依然牢不可破,稳定前行。

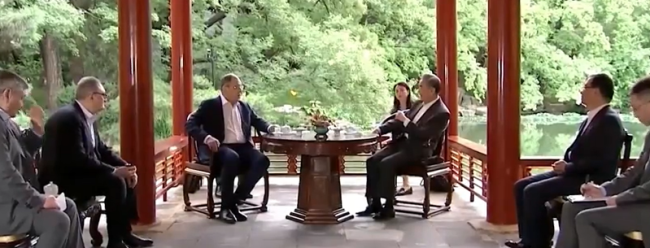

值得一提的是,在北京会谈的现场照片中,王毅、拉夫罗夫及俄方随行人员均未佩戴领带。虽为细节,却非偶然。在传统外交礼仪中,领带往往象征正式性与距离感,而在这场高层互动中,双方选择“去领带化”,更多展现的是一种基于高度互信的务实沟通与伙伴氛围。这种不经意的穿着安排,其实反映出中俄关系已超越形式层面,真正进入了“心照不宣”的默契阶段。

特朗普开始威胁普京,俄外长直飞北京对华交底,王毅给了俄想要的

会谈中,乌克兰问题成为绕不开的重点话题。当前,俄乌战事仍在胶着,而外部压力正在持续加码。俄罗斯方面这次明确表达希望与中方深度沟通,对北京方面“交底”当前局势变化,并探讨下一步的政治解决路径。中方再次重申,始终支持通过政治谈判、外交手段实现全面停火止战,愿意以联合国宪章为原则基础,为和平解决乌克兰问题发挥建设性作用。

俄罗斯外交部随后对外释放信息称,此次与中方在乌克兰议题上沟通深入,探讨了多种基于联合国宪章原则的解决框架。这不仅是外交层面的常规互动,更表明中俄在重大国际事务上彼此之间始终保持战略协同与政策共振。

值得关注的是,王毅在会谈中提到的那句“在涉及彼此核心利益的关键问题上,双方始终坚定互相支持”,可以说是整场会谈中最具分量的一句话。其含义十分明确——无论外部施压如何变化,中俄在维护国家主权、安全与领土完整的问题上不会动摇。这不仅是对俄罗斯的定心丸,也是在向外界释放强烈信号:不要妄想挑拨中俄、分化中俄,更不要试图借乌克兰危机撬动中俄战略格局。

事实上,在中方对俄的“劝和促谈”立场广受尊重的背景下,保持理性、公正、负责任的外交态度,本身就是对俄的支持方式。中方不跟风、不盲从、不制造对抗,但也不会坐视不公、默许单边主义。这种对规则和稳定的坚持,是当下国际政治中极为稀缺的力量。

更重要的是,当前俄罗斯的处境的确不容乐观。外有欧美制裁、军事援助持续加码,内有战线压力与资源调度负担。尤其是近日,美国总统特朗普突然释放出对俄强硬信号,公开表达对普京的不满,并预告将就俄乌局势发表重大声明。这番姿态不啻于“变相施压”,让外界一度猜测其是否准备在俄乌问题上采取更为激进的政策转向。

与此同时,欧洲一些国家也开始松动对乌援助限制,种种迹象表明,西方阵营正试图以联合方式迫使俄罗斯做出战略妥协。这种外部合围态势也使得俄罗斯愈发需要来自北京的支持与理解。

因此,此次拉夫罗夫专程飞抵北京,与王毅再次会面,并不仅仅是常规外交往来,更是在国际压力陡增之际,俄罗斯在东方寻求稳定支点的重要一步。而中方此次明确表达的立场态度,则为俄方提供了一种战略支撑,起到了安抚盟友、对冲风险的作用。

此轮中俄外长连续两次会谈,具有高度象征性,也具备战略现实意义。它标志着中俄关系在全球局势动荡背景下,已进入“全天候、全方位”的协作阶段。双方不仅在涉主权、安全、发展等核心问题上高度一致,更在全球治理、秩序重塑、地区稳定方面步调趋同。

未来,随着美西方围堵步伐不断加快,中俄间的战略互动只会更加紧密。但值得强调的是,中俄并非要复制冷战时期的“军事同盟”模式,而是构建一种既不结盟、也不对抗、又不针对第三方的新型大国关系框架——一种超越阵营对立的战略协作范式。

正如王毅外长所言,中俄关系的稳定性、成熟度与战略价值,在动荡与转型并存的国际环境中,正展现出越来越重要的现实意义。可以预见,在接下来的国际政治博弈中,中俄将继续扮演维护多边主义、捍卫联合国宪章精神、推动全球南方崛起的重要力量。中俄这对“不是盟友却胜似盟友”的大国搭档,正在为动荡世界提供另一种可能。

京海配资-京海配资官网-中国期货配资公司-正规配资排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。